Год назад в памятнике конструктивизма — здании бывшего хлебозавода №5 имени советского министра пищевой промышленности Василия Зотова — культурное мероприятие Зотов Центр. Сегодня это место силы Пресни и всей Москвы, точка притяжения для тех, кто интересуется русским авангардом. Режиссер «Зотова» Дарья Филиппова рассказала Альберту Галееву, каково это — вернуть к жизни старые стены и влюбить в искусство весь район.

На эту тему: Конструктивистская архитектура в Зотов-центре: от реальности к утопии

Что, на ваш взгляд, самое важное произошло в центре в этом году?

Мы поняли, что это нужно людям, что то, что мы делаем, не бесполезно. Когда мы решали, стоит ли открывать центр, мы в первую очередь думали о смысле. Что бы это могло быть? Что здесь можно сделать такого, что было бы чем-то новым и ценным для города? В Москве миллион музеев, арт-центров и галерей. Что еще вы можете сделать, чтобы это не превратилось в очередной «проект»? Вот так мы подошли к теме конструктивизма. Это уникальное явление, важная часть русского авангарда, имеющая такое же значение для мировой художественной культуры, как, например, Баухаус. В одной только Германии Баухаузу посвящено несколько мест, а у нас ни одно не посвящено конструктивизму. Именно из этого чувства несправедливости все и родилось. Апробировать эту идею мы пошли с лидерами художественной общественности: с Елизаветой Лихачевой, которая тогда возглавляла Музей архитектуры, с Зельфирой Исмаиловной Трегуловой в Третьяковской галерее, с архитектором Андреем Александровичем Черниховым, внуком конструктивиста Якова Чернихова. Людям, которые распоряжаются важными коллекциями, общественными и личными фондами и которые работают над нашей темой. Мы нашли ответ.

(1).jpg)

Потом мы начали думать, как работать, когда у нас нет своей коллекции. О чем мы можем говорить, что мы можем исследовать? Стало понятно, что нам необходимо реализовать множество различных выставочных проектов и насытить центр параллельными мероприятиями, раскрывающими нашу тему. Это оказалось востребованным и является нашим главным достижением. Сейчас мы видим, что людям нужна постоянная выставка, поэтому начинаем об этом думать. Я считаю правильным, что учреждение культуры идет своим путем, но при этом ориентируется на запросы посетителей.

Каким чудом среди этих новых небоскребов сохранилась пекарня?

Пекарня имеет статус памятника культуры регионального значения, что ограничивает возможности застройщиков. Но дело в том, что архитектором этих башен был Сергей Чобан, который позже работал над созданием нашего центра. Еще на этапе разработки проекта жилого комплекса Сергей отстаивал идею о том, что пекарня должна стать учреждением культуры. Большое ему за это спасибо. Жители окрестностей рассказывали мне разные истории о том, что они хотели здесь сделать раньше: бизнес-центр и фитнес-клуб. Я прекрасно представляю, как в этом фитнес-клубе будет располагаться бассейн – по внешнему кругу. Это было бы очень впечатляюще. К счастью, этого не произошло.

(1).jpg)

В каком состоянии вы получили здание?

Конвейер до нас не дошел. Это автоматическая пекарня инженера Марсакова, здание круглое именно потому, что там был конвейер, оно располагалось по внутренней окружности. Когда мы приехали, оборудования уже не было. В центре здания через все этажи была прорезана дыра; мы могли смотреть вверх и вниз. Но здание нам сразу понравилось, мы не пытались ничего с ним делать, решили сохранить все так, как оно сохранилось до наших дней. Это тоже была идея Сергея Чобана: мы хотим не отремонтировать кирпич, а изготовить новую плитку, чтобы заполнить места, где она была утеряна. В белый цвет были окрашены только стены и потолки выставочных этажей. Помню, на четвёртом этаже был желтый деревянный потолок – такой получается, когда дерево покрывают льняным маслом. Красный потолок, кирпичные стены – было светло, мне очень понравилось. Но я согласился с Сергеем, что лучше их покрасить в белый цвет, чтобы впечатление было полным. Сейчас у нас на четвертом этаже есть кинотеатр и конференц-зал, там очень уютно.

.jpg)

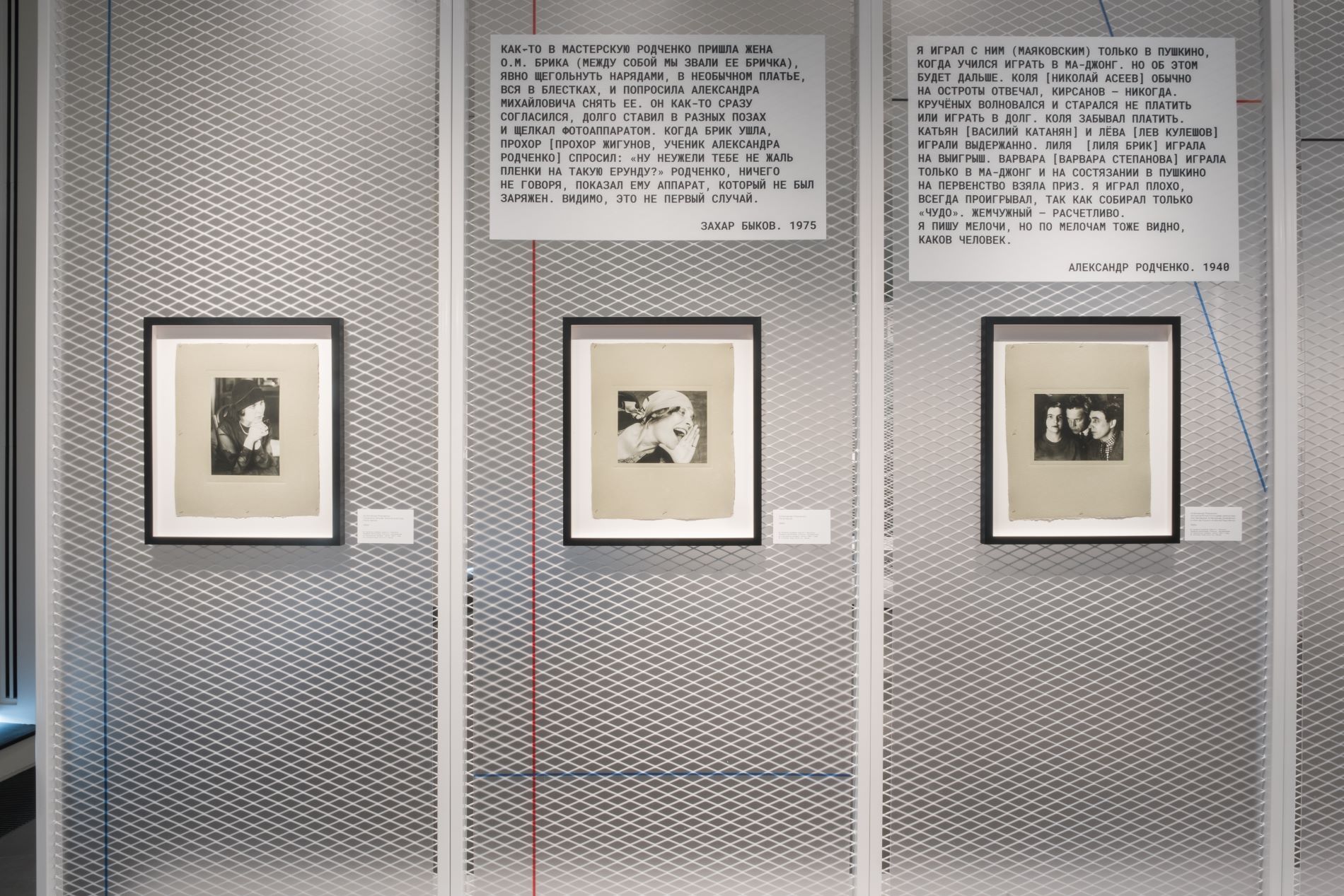

Выставочные залы вашего центра имеют необычную круглую форму. Ничего особенного на стены повесить, скорее всего, не получится. Да и само здание пекарни, мне кажется, маленькое. Ранее, перед нашим интервью, я был на выставке Родченко. Я просто зашёл и втянулся, а оказалось, что я уже обошёл всю выставку и снова оказался у входа.

Когда мы начинали строительство, нам тоже казалось, что помещение не очень большое. А когда начали делать выставки, наоборот, казалось, что их даже много. Мы начали теряться среди людей во время экскурсий. Выставка Родченко действительно компактная, представлено восемьдесят экспонатов. Предыдущие выставки размещали более четырехсот на двух этажах. Экспонаты мы размещаем на опорах из проволочной сетки, располагать их можно по-разному, очень плотно. Или делаем другую разработку. Но когда пространство перенасыщено, людям трудно его переварить. Они устали. В целом, это очень обманчивое здание – не такое уж и маленькое.

(1) (1).jpg)

Я чувствую, что мы переживаем ренессанс выпечки. В том смысле, что, например, в 2000-е все бросились давать новую жизнь фабрикам: «Красный Октябрь», «Трехгорная», «Даниловская». Сегодня то же самое происходит в пекарнях.

Да, мы с коллегами недавно смеялись на эту тему. Мы работаем на хлебозаводе №5, хлебозавод №9 на Дмитровской — это тоже культурное пространство, как и хлебозавод «Левашовский» в Санкт-Петербурге. Я не знаю, почему это происходит. На это здание наше внимание обратил Сергей Чобан, специально пекарню мы не искали. Вообще говоря, существует глобальная тенденция по адаптации старых промышленных зданий для нового использования. Хотя, если честно, выгоднее строить с нуля. Старое здание необходимо реставрировать, ко всему нужно подходить внимательно и аккуратно. Это много работы.

Расскажите, как вы стали участвовать в деятельности музея. У вас нет классического образования в области истории искусств.

Нет. Более того: никто в моей семье никогда не имел дела с искусством. Но родители постоянно водили меня в музеи: в Пушкинский, Третьяковскую галерею и все остальные, по возможности. Я помню эти очереди в Пушкинском зимой. Они спрятали меня в подземном переходе. Когда подошла наша очередь, один из взрослых подошел меня забрать: «Все, поехали». » Еще у нас дома была большая библиотека — когда мне исполнилось семнадцать, дедушка отвел меня к книгам и сказал: «Ну, я отдам тебе всю свою библиотеку». И я там уже многое прочитал, без всякой авторизации. К моменту окончания школы я уже сам ходил в музеи. В общем, другого варианта досуга не было — если едем с друзьями или одноклассниками куда-нибудь в центр, это всегда какая-то культурная точка. То же самое произошло и в академии: я учился в Высшей школе экономики. У нас было модно читать, смотреть артхаусные фильмы, ходить в музеи и обсуждать, кто что и где видел.

Я учился на факультете социологии. Это обучение теперь мне полезно: добрая половина того, что я вижу в кураторской практике, коренится в социальных и философских теориях, которые я изучал в университете. Итак, возвращаясь к университетской среде – настолько вдохновляющей, что, уходя с факультета социологии, я уже понимал, что хочу работать с культурой. Она поехала в Лондон, в Королевский колледж, чтобы пройти программу творческих индустрий. Моя первая работа по возвращении была связана с маркетингом: в Пушкинском музее я участвовал в создании программы «Друзья Пушкина» и новых производных продуктов для музея. В целом это был ценный опыт, лучшего места для входа в нашу профессию, чем Пушкинский музей, наверное, не найти. Именно там у меня появилось уважение к труду ученых. Это очень важно для режиссера. Я проработал в Пушкинском музее три года, затем перешел на сторону меценатов, поддерживающих культуру, а после работы в крупном банке присоединился к команде культурных проектов ВТБ. Центр Зотова — один из них и единственный, который ВТБ не только поддерживает, но и развивает как свой.

.jpg)

У вас дома есть искусство?

Графический дизайн и живопись — это вещи, которые я унаследовал от своих близких или случайно украл у них. Я пока не дошел до того, чтобы искать что-то конкретное. Когда я начал работать в Зотовском центре, я увлекся архитектурной графикой и захотел начать ее коллекционировать. Но как вы уже поняли, мне нравится системный подход. То же самое и с коллекционированием: надо сесть, начать разбираться, поговорить с теми, кто уже этим занимается. На данный момент могу сказать, что я овладел искусством сбора ненужных вещей: когда куда-то еду, всегда беру с собой «пылесборники». Бесполезные, но приятные вещи. Но красивая. Они задают настроение.

.jpg)

Самое главное в нашем Телеграмма— для тех, кто спешит